教員インタビュー

Interview : Interaction Design Studio

情報・設計研究室 / 須永剛司教授

神奈川県横浜市出身。多摩美術大学立体デザイン科を卒業しGKインダストリアルデザイン研究所勤務。デザインの現場を離れて筑波大学大学院で認知科学とデザインの学際領域を学び、87 年筑波大学術博士。88〜89年イリノイ工科大学で情報設計方法を研究。89年より多摩美術大学。95〜96年スタンフォード大学コンピュータ科学部でヒューマン・コンピュータ・インタラクション(HCI)を研究。98年多摩美術大学に美術学部情報デザイン学科開設。2015年より現職。著書に『情報デザイン』(グラフィック社、共著)など。19年3月に退任予定。

――デザインとは?

デザインの中核にあるのは「生きること」だと思う。生きることは食べるものや着るもの、暮らす場所など、自分の生活世界をつくること。それは人間誰しもがやっていること、動物たちもやっていることです。多くの人は無意識にそれらをやっている。でも、自分がどうやって生きているのかをときどき意識してる人、それがデザインをする人なのだと思います。自分が生きることを見つめたことのない人にデザインはできない。対象をきれいに整えることはできても、対象が存在することの根っこを扱うことができない。それができないといくらがんばってデザインしても、それは本物のデザインにはなりません。

――個人の活動として何をしてきましたか。

僕が学んできたのは工業デザインやプロダクトデザインという分野です。20世紀のデザインは、建築も含めそうしたハードウエアを対象としてきました。これからは、ハードウエアだけでなくソフトウエアにも、わかる形、美しい形を与えていくことが必要だと気付いたのは1980年代初頭です。そこから「情報デザイン」という領域をつくってきました。その対象は、アプリやゲームソフトなどだけでなく広い意味のソフトウエア全般です。

――研究室の活動として何をしていますか。

デザイナーは、構想し、造形し、造形した物事の仕組みを設計すること、その設計を技術やビジネスなどの専門家に伝え対話することを仕事としています。それら他分野の専門力とデザイン力が組み合わされることで、デザインした物事が実現し、社会に投げ込まれ、人々が見たり使ったりする対象となります。しかし、これまでの藝大生はその対話にあまり興味をもってくれません。彼らの多くは自分のアイデアを表現し自分の手で形にすることを大事にしています。そういうスクールのなかで、僕は情報デザインの基本を学ぶ授業をやっています。「対話のかたち」という授業で、ふたりの学生の「対話」をスケッチする試みです。ふたりの発話を逐語記録し、その成り立ちを分析することから対話の構造を、対話した本人たちで見出します。「相手の言葉を聴いて何気なく自分がうなづいていること」「相手の言葉を繰り返して自分もそれを発話していること」「話し手は相手の返事を予期していて、ときどきその言葉を自分で発話してしまうことがある」など、ふたりの間に起きている興味深い構造をそこに見つけます。それらは「インタラクション(相互構成)」という情報のあり姿の原理です。使いやすいソフトウエアはその原理を巧みに応用し、デザインされています。

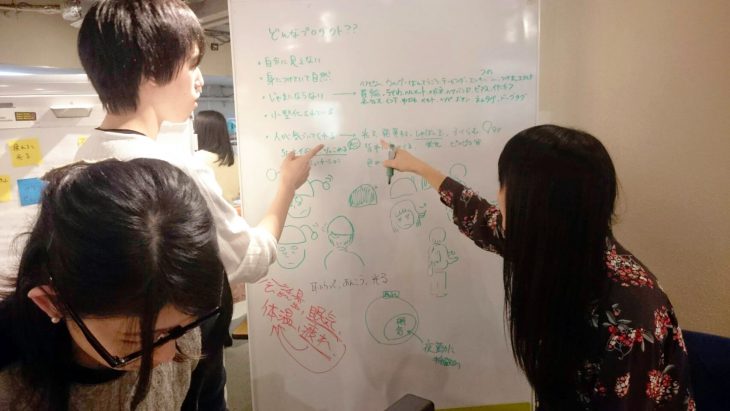

王怡文「協働すること」

2017年度に須永研を修了した大学院生は3人です。その一人、王怡文さんは東京工業大学の学生との共同プロジェクトに参加しました。プロジェクトを進めるなかで「なにか違う」と感じる自分の意見が工大生に伝わらず悩みました。とても悔しくて、あるとき教室の白板に自分の考えを順序立てて書いてみました。それを見た工大の学生と教員が初めて「面白いね」と言ってくれ、それから自分の言葉を聴いてくれるようになったようです。その後、共同がはじまり、いつしか工大生がスケッチを描き自分に見せることも起きました。王さんはこの体験を、異分野の共同が起きるプロセスと捉え、その体験の流れを図解し、「相手の言葉を学び、その言葉を使うこと」、それを異分野共同が起きる原理として提示しました。それが彼女の「共同が生まれる場のデザイン」という作品となりました。

もう一人、鈴木英怜那さんは、原発事故で被災した福島県の村の新たな産業づくりのプロジェクトを仲間と展開しました。2年間現地に通い、村人を巻き込みながら稲作をやめた耕作地で藍づくりと藍染の活動を起こそうとしています。彼女はそれを、その村の社会を村人とともに「リ・デザイン」することだ考えています。修了展で展示した「藍の葉、藍染の道具や布、そして彼女の体験の物語」は鈴木さん個人の「作品」ではありません。しかし、それらは彼女と仲間が村人とともに起こし、デザインし、形を与えてきた「プロジェクト」なのだと僕たちの研究室では考えています。

鈴木英怜那「地域を繕う藍」

もうひとつ僕ががんばっているのは、デザイン学という学問づくりです。その一歩として、学生たちが自分のデザインを言語化するという学びをやっています。それは自分の「デザイニング」をふり返ることです。私がデザインした物事は何か(What)、私がそれをデザインしたのはなぜか(Why)、それをどうデザインしたのか(How)という観点で振り返ります。そして、その振り返りを言葉にしてみるという学びです。その言語化は、デザインをして物事が生み出された「後」にすることが大事です。なぜなら創造の前やその最中は、「何を、なぜ、どう」は別れず(分けることができず)行為と思考がひとまとまりで展開しているからです。しかし、それらを分けて語ることも手に入れないと、他分野の専門家と話し合うことができません。自分のデザイニングとそれを駆動する知性を語ることのできるデザイナーを育てることはとても大切で、デザイン教育がデザイン学の教育に向かうための大きな課題だと考えています。

――学生にどんなことを望みますか?

デザインを学んできて、それはとても魅力的でわくわくする活動だけれど、「何か足りない」と感じている学生がいます。教室で与えられた課題に応えて何かをつくることに飽き足らない学生。「これだけじゃないはずだ」「その課題とはそもそもなんだ」「つくることの意味と価値ってなんだ」といった疑問をもつ若者たちの知性に期待します。デザインの教師たちもそういう疑問を受け止め、ともに考え行動していくことで、デザインという専門性は「行うことと知ることを統合する」新たな学術分野になっていくはずです。

――幸せとは?

「自分はこう生きているんだ」と感じられること、それが幸せなのだと思います。僕はアキという秋田犬を飼っています。アキは食べることと散歩以外、半分は寝ていて、あと半分は寝ぐらからぼーっと外を眺めています。生き物ってそうやって地球の上で過ごしてきたに違いないと思うんです。人間の僕はというと、ぼーっとする時間がない。仕事があるのは幸せなことだけど、これはできたけどあれはまだだと忙しく、楽しくて充実しているけれど、それは幸せかと言われると疑問です。アキのように、地球の上にちゃんと乗って今を生きてみたいですね。

(取材・構成:小林沙友里)